研究内容

琵琶湖の海浜植物の起源と進化

地球上で3番目に古い歴史を持つ古代湖:琵琶湖

私は東京の出身で、京都大学に異動してから初めて琵琶湖を見ました。

私が持っていた琵琶湖に関する知識:それは「日本で一番大きな湖」であることだけでした。大学院生時代に、研究室があった大学の博物館に八坂書房の編集者が「琵琶湖の自然史」という発刊したばかりの本を大量に持って来て下さり(指導教授の大場秀章先生に献本をしに来た)私も分けて頂いたのものの、当時は何の興味もなく本棚の片隅でほこりを被っていました。まさかその後に、これほど深く 琵琶湖に関わるとは 当時には思ってもみませんでした。

近江は湖国、私もご多分に漏れず、最初に関心を持ったのは水の中:水草でした。まず取り組み始めたのは清流の象徴とされるバイカモでした。近畿地方のバイカモの生育場所を探し、明治時代からどれだけ減ったのかを調べ、河川の中の遺伝的多様性を調べ、そして日本列島全体に対象を拡げて、いわゆる系統地理研究を行いました。日本のバイカモは、新潟北部~福島県を横切るようにして、大きく南北に分化していたのです。これは不思議なことに、生きる場所が異なる「高山植物」や「落葉広葉樹」のパターンと似ていました(古賀啓一君の研究)。

そんななか,調査に出かけたときに 佐波江浜という湖岸に立ち寄って昼食をとる機会がありました。佐波江浜は綺麗な砂浜が広がる湖岸で,以前には東映太秦撮影所が時代劇の海辺のシーンを撮影するのに使っていたそうです(水戸黄門や暴れん坊将軍など)。5月の下旬,湖岸には満開のハマヒルガオがありました。

「海岸の植物であるハマヒルガオが、なぜ淡水湖の琵琶湖にいるのだろう?」

いろいろと調べてみると,琵琶湖にはこのほかにもハマゴウ,ハマエンドウ,ハマナデシコ,ハマダイコン,タチスズシロソウのような「海浜植物」が生育していることがわかりました。湖岸の景観を彩っている松は,赤松ではなくて黒松なのです。アカマツは内陸生の植物で,根は所謂マツタケと共生します。一方でクロマツは海岸生で,根系はショウロ(松露)という菌類と共生しています。

このような現象については,かねてから気が付いていた研究者も居ました。記録上で最初に指摘しているのは,北村四郎先生(京大名誉教授:故人)です。北村先生は,いくつかの著作でこの奇妙な分布を指摘しておられ,古代における海からの移入を想定していました。興味深いことに,京大の地質鉱物学教室で琵琶湖の地史を研究していた高谷先生と交流を持っていたらしく,高谷先生の研究論文のなかには琵琶湖のクロマツが陸封された年代について北村先生の見解を引用している箇所があります(Takaya 1963)。京大農学部に居られた山田哲司さんは,琵琶湖と海岸のハマヒルガオの種子を比較して,琵琶湖の種子が小型化していることを見出していました(Yamada 1992: 山田さんはその後に若くしてお亡くなりになったとのことです)。また,大阪市立博物館に勤務されておられた藤井伸二先生(現:人間環境大学)や滋賀県植物同好会の皆様も,出版物の中で琵琶湖の海浜植物の分布と価値について指摘をしていました。

琵琶湖は今から約400万年前に,三重県の伊賀の辺りに形成されて(大山田湖)その水は東海湖を経て伊勢湾に注いでいました。古琵琶湖はそののちにだんだんと北上し(今の甲賀あたり),さらに西に移動して(信楽や蒲生あたり),今の場所にたどり着いたのが約40万年前であると推定されています(Yokoyama1984)。

伊賀や甲賀に現代でいう「忍者」とよばれる集団が形成されたことや,信楽で陶器作り(信楽焼)が盛んになったことも,琵琶湖の前身が湖底に堆積させた粘土層と関係があるそうです。

琵琶湖のハマヒルガオが,海岸の集団から長期間にわたる隔離を受けているならば(平たく言うと,琵琶湖に閉じこめられているならば),琵琶湖のハマヒルガオのDNAにその証拠が刻み込まれているはずです。つまり琵琶湖のハマヒルガオのDNAは,海岸のそれとは異なるものに分化していると予想されます。

もしも,海岸のハマヒルガオの一部が古琵琶湖に閉じこめられたならば,琵琶湖のハマヒルガオは出発点からして少数の個体から形成されたはずなので,遺伝的な多様性が低くなっていると予想されます(高校の生物学で教える「ビン首効果bottleneck effect」といいます)。

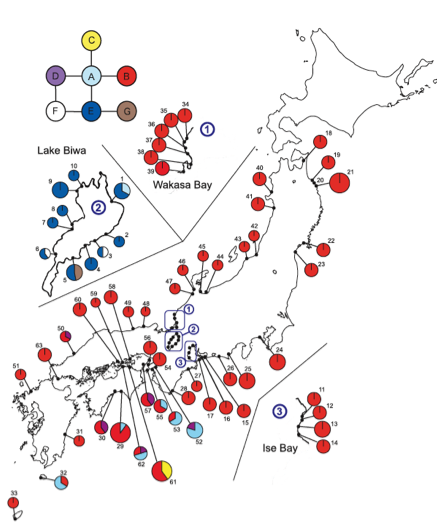

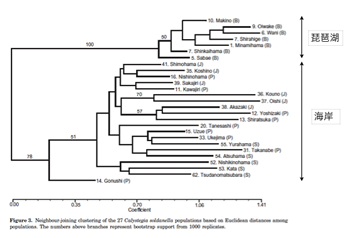

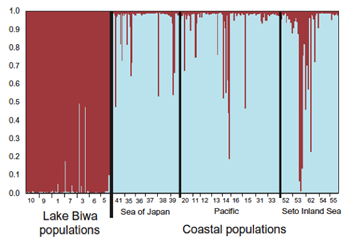

そこで私たちは,日本全国の海岸と琵琶湖の湖岸,あわせて63地点から膨大な数のサンプルを集めて,葉緑体DNAと核DNAの解析を進めました。

解析の結果は,明瞭なものでした:琵琶湖のハマヒルガオのDNAは,海岸のそれとは大きく異なるものに分化していたのです。琵琶湖のハマヒルガオの葉緑体DNAハプロタイプは,ほとんどが琵琶湖固有の3タイプになっており,海岸と同じタイプはごく少数でした(左上の図)。核DNAのマイクロサテライト解析でも,琵琶湖と海岸の集団は異質な遺伝的構成をもっていることが支持されました(右上の2図)。これらの結果は,琵琶湖のハマヒルガオは,海岸から長期間にわたる隔離を受けている(陸封 landlock されている)ことを示唆しています。

また,琵琶湖のハマヒルガオの遺伝的多様性は海岸集団の平均値の半分でした。そしてどちらかと言えば近親交配気味であることがわかりました。琵琶湖のハマヒルガオは,その祖先集団が陸封される際に,小さめな集団からスタートしているために遺伝的な多様性が低くなっていると考えられます(上記のビン首効果)(以上は野田明日香さんの研究)。

同様な知見は,ハマエンドウ,タチスズシロソウでもわかってきました。

"Gain"よりも"Loss"の視点:新しいものを得るよりも、失う方が植物には易いこと

このように,海岸に適応した「同じ種:Species」 が,淡水湖に陸封されることによって,どのような変化(小さな進化)が起きているのでしょうか。私たちは,耐塩性の喪失を想定しました。生き物にとり,新たな形質の獲得は大変な苦労を伴う(難しい)のですが,機能を失うことは簡単なことなのです。たとえば光合成をすることを止めて寄生の生き方をした寄生植物は,光合成に関するRubiscoなどの重要な遺伝子を いとも簡単に偽遺伝子(pseudogene)化しています。生きるうえで必要が無くなった遺伝子は,選択圧を受けることが無くなることによって簡単に偽遺伝子になってしまうのです。このようにしてみると,「耐塩性の獲得」と,これに伴う進化・種分化の研究は,琵琶湖に陸封された海浜植物の耐塩性喪失という観点から研究することに 「分 がある」と考えました。これまでのところ,琵琶湖の海浜植物は海岸の個体に比べて

1.葉が薄い

2.フラボノイドの構成が大きく異なる(海のものがSPF50+++の日焼け止めクリームを使っているとすると、琵琶湖の個体はSPF20++ぐらいのクリームを使っているようなもの)

3.加塩されると植物体に塩を過剰に(海岸の個体よりも多く!)取り込む。

4.加塩されると気孔を閉鎖気味にして光合成量が低下する。

という結果が得られています。いまはRNA-seqから具体的な機能遺伝子のソーティングに着手しています(現在D2の大槻達郎君の研究)。

異分野の日本植物生理学会が企画した本:「植物まるかじり叢書」には,当研究室の研究内容が 読み物的にわかりやすく書かれています。

この本の企画は,普段は遺伝子の機能や生理代謝などを扱っている,いわゆる「ミクロ系」の学会によるものです。その第四巻に「進化」を対象にした巻が作られたことは,ミクロ系の研究者たちが,その遺伝子情報などの知識と技術をもって将来的には進化に関する研究に関わってくることを予感させます。

この本の特徴は,プロのサイエンスライターが,私たち研究者を取材して文章を作成し,これに研究者が写真や図を提供して作成されたことです。そのおかげで,大変に読みやすい構成になっています。当研究室の内容は第7章にあります。

葛西奈津子 著,日本植物生理学会 監修

植物まるかじり叢書 第四巻 「進化し続ける植物たち」

化学同人 2008年 ISBN: 978-4-7598-1184-1 1,260円